Alla fine di Celluloide (1996) di Carlo Lizzani, film che ricostruisce i giorni in cui venne girato Roma città aperta, opera che oggi viene considerata fondamentale ma che all’epoca non venne capita e fu anzi un fiasco clamoroso in Italia prima di venire riscoperta dalla critica straniera rilanciando la carriera dei suoi autori, proprio alla fine del film c’è uno scambio di battute fra i personaggi di Anna Magnani (Lina Sastri) e Roberto Rossellini (Massimo Ghini) che riassume in due battute tutti i timori e le speranze che giorno dopo giorno si muovono nel cuore di chi prova a fare arte, spesso senza un solo riconoscimento a dargli coraggio. – A Robe’, dice la Magnani, e se avessimo sbagliato tutto? – Anna, anche se fosse vero, che ce n’è importa? Bisogna insistere.

Poesie, pensieri e fotografie di Vitantonio Lillo-Tarì de Saavedra, in arte Antonio Lillo ovvero Antonio Hammett

domenica 1 dicembre 2024

giovedì 29 agosto 2024

la diga

Capolavoro minore di Rossellini, la puntata 8 del documentario (in 10 tappe) L’India vista da Roberto Rossellini andato in onda sulla Rai nel 1959, è una gemma di circa 23 minuti, dedicata alla costruzione della diga di Hirakound, dove un Rossellini particolarmente ispirato riesce a descrivere con grandissima mobilità e leggerezza di camera, partecipazione umana ed equilibrio estetico, il faticosissimo lavoro delle grandi masse di uomini e donne impiegate nella costruzione dell’enorme diga: 35.000 operai che spesso lavorano a mani e piedi nudi e a temperature proibitive. Il tutto viene descritto con grande rispetto per la dignità di ogni singolo operaio, visto però nella sua identità di popolo motivato alla modernizzazione del paese. A tal punto rimase affascinato da questa esperienza, che la recuperò in uno dei quattro episodi del film cinematografico India - Matri Bhumi (1959), inscenato dopo la costruzione della diga, attraverso la vicenda un operaio che vive con malinconia la fine dei lavori, diviso fra l’orgoglio di cosa lui e i suoi compagni hanno edificato dal nulla, e la tristezza di dover lasciare il villaggio accanto al cantiere dove ha vissuto con la sua famiglia negli ultimi anni per trasferirsi in un altro cantiere e ricominciare tutto da capo.

sabato 10 agosto 2024

macchia

Enrico Ghezzi, puntata di Fuori Orario del 1 gennaio 2006, per il centenario della nascita di Rossellini, dice cose, nel suo linguaggio unico ed oracolare, che oggi moltiplico per due, per Rossellini e per Ghezzi stesso: "Ecco Rossellini ci accompagnerà, ci accompagnerà?, ci ha già accompagnato, ci precederà, ci seguirà, sarà forse con noi... perché non si può vivere senza Rossellini, non si può morire senza Rossellini, non si può restare fermi senza Rossellini... Intendiamoci, Rossellini non è divino, Rossellini è veramente un Rorschach, è una macchia, una forma che lasciamo né a voi né a noi, che lasciamo alla forma stessa di provare a dirsi."

giovedì 25 aprile 2024

roma città aperta

Siccome l'ho appena visto, devo dire che più di tutte le lezioni di Barbero o anche di Scurati, il 25 aprile è sempre meglio riguardarsi "Roma città aperta" che è un film bellissimo fatto in presa diretta dalla fine della guerra, per ritrovare un equilibrio con questa giornata in cui la retorica certe volte rischia di prendere il sopravvento. Dice tutto il film e ci ricorda molte cose importanti, oltre al fatto che per un breve periodo, proprio nel dopoguerra, abbiamo avuto il miglior cinema del mondo, fatto con quattro soldi e il cuore in mano. Era un cinema che aveva delle idee e che voleva dire, dopo tanta censura, la sua sulla realtà. Il 25 aprile, secondo me, per qualcuno è divisivo non perché è fascista, come dice uno slogan che gira e che a suo modo è divisivo (o sei con me, o sei contro di me), ma perché non ha visto i film giusti quando doveva, o non ha letto i libri giusti, se li ha letti. Perché l'antifascismo si fa anche leggendo i libri, guardando i film, studiando e scrivendo, esprimendo sempre le proprie idee e soprattutto ascoltando quelle degli altri, questo me lo ha insegnato mio padre, che di sicuro non era un gran lettore, ma veniva da un mondo contadino che credeva in un'idea di miglioramento attraverso il lavoro e lo studio, e io gli ho creduto. E oggi più di ieri, che quell'idea di miglioramento sta andando a rotoli perché la nostra identità culturale sta morendo, bisogna impegnarsi di più, sforzarsi di capire di più, di ascoltare di più, perché secondo me per stare al mondo oggi non basta più essere antifascisti, serve essere qualcosa di più, ma essere antifascisti è un buon inizio.

lunedì 30 gennaio 2023

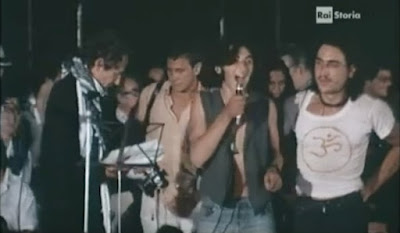

vergogna

Ieri ho visto un’intervista a Carlo Verdone in cui raccontava di quando, mentre studiava cinema con Rossellini, un tipo in classe che voleva fare il cinema di lotta e non sopportava più le lezioni molto tecniche di Rossellini sull’uso degli obiettivi, si alzò in piedi e scorreggiò in classe, in faccia a Rossellini. Il pubblico che ascolta Verdone ride, ma non è un aneddoto divertente, è un aneddoto fascista. Ascoltandolo, mi è venuto da ripensare al raduno "poetico" di Castelporziano del 1979, indicato oggi da molti critici come punto di svolta in cui la poesia perse la sua aura di intangibile nobiltà per venire divorata dalla cultura massmediatica e neo-consumistica del pubblico, che impose di poter decretare cosa è o non è poesia arrivando a contestare e sabotando gli stessi poeti come se fossero l’espressione da abbattere di chissà quale potere o egemonia culturale. Lì dove la vera egemonia culturale era già televisiva e non ancora contestata. Ieri, riguardando quelle immagini, mi chiedevo chissà che fine hanno fatto il tipo del peto a Rossellini, o la ragazza Cioè, o il tipo che mostra fiero l’uccello a Dario Bellezza, o quello che dal palco di Castelporziano annuncia l’arrivo del minestrone e poi, visto che ha il microfono in mano, si sfoga: “Io son venuto qua perché c’era Patti Smith e non l’ho trovata, e vengo qua e trovo i poeti che mi dicono le poesie, ma io della poesia non me ne fr… Andate a fanculo tutti! M’avete rotto il cazzo! Smettetela! Finitela! Stronzi! Non capite un cazzo voi!”. Chissà se ogni tanto si rivedono, ripensano a se stessi in quegli anni, e col senno di poi si vergognano un poco di sé.

sabato 14 gennaio 2023

paisà 1860

L’altra sera, nella mia fissa di rivedermi tutta la filmografia di Rossellini, ho rivisto anche “Viva l’Italia”, del 1960, che è un film dedicato all’impresa dei Mille, ed è soprattutto l’ultimo lavoro di sceneggiatura firmato da Rossellini con Sergio Amidei. Il film che si può visionare adesso in streaming rispetto all’originale è stato accorciato di circa mezz’ora, alterandone pesantemente il ritmo, specie nella seconda parte (a mancare, guarda caso, sono un’intera scena con un acceso litigio fra Garibaldi e Mazzini, che avevano visioni ben diverse sul futuro dell’Italia, oltre a varie scene che descrivono gli intrighi di palazzo Savoia, più varie scene di costume tese a rendere il contesto sociale del meridione in rivolta). Ma a parte questo il film è molto accurato, specie nelle scene di battaglia. La cosa più interessante però, a posteriori, è stata scoprire come sia Rossellini che Amidei avrebbero voluto intitolarlo “Paisà 1860”, perché inquadravano l’impresa garibaldina in parallelo alla liberazione angloamericana del paese, ovvero come un fenomeno di “liberazione” operato da forze armate completamente estranee alla realtà sociale e politica del paese che andavano a liberare. Perché il regno borbonico dell’epoca era semplicemente un altro mondo rispetto a quello sabaudo. Dopo il film, per curiosità, ho rivisto anche alcune altre trasmissioni a tema, una di Piero Angela, le varie lezioni di Barbero (così non passo per neoborbonico) che è dichiaratamente un appassionato di Garibaldi ma spesso e volentieri sottace su errori, pressappochisimi o ingenuità del nostro, come se quelli non contassero mai nulla sulla bilancia della storia. Sarà. Ma resto convinto di questo: si può certo discutere sulla figura di Garibaldi, così come sulla buona o cattiva gestione dei Borboni al Sud, ma tolte queste due cose, una volta che si è stabilito, come credo sia stato fatto da tutti (persino da Barbero), che i Sabaudi arrivarono qui non da liberatori o da fratelli, ma da colonialisti, pessimi per altro nella gestione dello Stato, tanto da apparecchiargli il fascismo nemmeno cinquant’anni dopo, di preciso cosa ci resta da salvare del Risorgimento italiano? Gli ideali delusi? Tanto altro, lo so già, a cominciare dalle opere d’arte, da Verdi fino a Verga. Ma tolte quelle, sinceramente, se buttassero a mare tutte le statue e le targhe di Vittorio Emanuele o di Cavour nelle nostre piazze io mi sentirei più contento che non a vedere imbrattata quella di Montanelli.

mercoledì 14 dicembre 2022

la paura

Fear (1954) di Roberto Rossellini, è un film uscito in doppia lingua, inglese e tedesca, e poi doppiato in italiano col titolo La paura, con pesanti rimaneggiamenti della casa di produzione, soprattutto sul finale che snatura il senso dell’opera. Ambientato a Berlino, parla di una donna (lngrid Bergman) che non riesce a decidersi fra marito (Mathias Wieman) e amante (Kurt Kreuger) e finisce per subire un ricatto, frutto della vendetta, da parte di un’altra donna (una sensualissima Renate Mannhardt). Ispirato a un racconto di Stephen Zweig (Angst), è l’ultimo film con la Bergman prima che quest’ultima scelga di tornare in America, e in un certo senso chiude il periodo d’oro della produzione rosselliniana. Costruito come un noir, è possibile interpretarlo su più livelli, ma quello che più sorprende è la sua aderenza al dettato hitchcockiano, tutto basato sulla costruzione di una suspence inesorabile che cresce di minuto in minuto ma si esprime attraverso elementi minimi, appena suggeriti, e per questo ancora più inquietanti. Rossellini in quegli anni era spesso accusato di aver rovinato la vita alla Bergman, allontanandola dalla sua famiglia e dalla sua promettente carriera hollywoodiana per girare degli astrusi film “artistici” che non vendevano. Così, questo film è una sorta di rivalsa: una storia di pura ipocrisia famigliare che nulla ha da invidiare al miglior Hitchcock (quello del Sospetto per intenderci) con Hitchcock che, di contro, non era amato dalla critica, ma era considerato un grande artista “commerciale” e di cui la Bergman era stata protagonista prediletta. Unico difetto di Fear, per il pubblico, sta nel fatto che sia un giallo senza il morto (e come diceva S.S. Van Dine un giallo senza cadavere perde di interesse), ma a parte rivendicare l’aderenza al testo letterario, con Zweig che morti non voleva, è pur vero che allo stesso Hitchcock i delitti interessavano relativamente e quello di Rossellini era un confronto su un piano più alto con le atmosfere del maestro. Numerose in questo senso le scene memorabili. Ne cito tre perfette: la prima con la corsa in auto durante una gita in campagna, la Bergman al volante, con l’auto che attraverso una serpentina si infila di corsa in una macchia d’ombra fra gli alberi per poi sbucare in piena luce, una luce accecante, e fermarsi nello spiazzo della casa dove aspettano i figli; la seconda con la lunga passeggiata della Mannhardt nel foyer vuoto del teatro, l’ingresso nel teatro durante un concerto, il suo sguardo che cerca quello della Bergman, stabilendo un contatto sulle ultime note del pianoforte (qui è puro Hitchcock); l’ultima, verso la fine, con la Bergman che si aggira per un laboratorio fra le gabbiette delle cavie, alla ricerca del veleno per farla finita, ormai diventata cavia anche lei. Il film, ovviamente, non ebbe successo.

lunedì 5 dicembre 2022

stromboli

Stromboli, terra di Dio, girato da Roberto Rossellini nello stesso anno di Francesco, giullare di Dio, il 1949, ha in comune con l’altro la parola Dio nel titolo, ma sviscerato da un altro punto di vista. Tanto quello di Francesco è un film in cui l’alienazione della santità fa da ponte fra individuo società e natura, quanto il film su Stromboli è tutto giocato sulla lucidità dello sguardo, quello di Karin, interpretata da Ingrid Bergman, che lo esclude. In tal senso va interpretato il finale dell’opera, dove Karin riesce sì a trovare una comunione col divino inteso come mistero e natura – rappresentata dall’aspro paesaggio vulcanico dell’isola – ma non con la comunità che vi risiede, incontaminata e selvaggia ma non priva di preconcetti, di cattiverie e di ingiustizie, a cui persino incinta si rifiuta di tornare, così come prima ancora aveva rifiutato la ben più elegante ma non meno crudele società europea che aveva portato alla guerra. Karin, insomma, non riesce a trovare un suo posto fra gli uomini, ma non le viene meno l’orgoglio di chi rifiuta di soccombere alle regole sociali e integrarsi, e in tale rifiuto arriva a conoscersi nella natura dell’isola, a riconoscersi in essa. Da ciò lo scandalo del film. Mancando, dopo la rappresentazione della crisi dell’individuo, qualsiasi pentimento o volontà di accettazione sociale che è insito in tutti i lieto-fine, col protagonista che cerca di trovare un compromesso con la comunità di appartenenza, non stupisce che il film non sia piaciuto negli Stati Uniti, dove l’individualismo è sempre ammesso purché ammantato di patriottismo (ovvero spirito di comunità), e per il quale venne rimaneggiato con una voce fuori campo che lo “spiegava” al pubblico.

La foto, assai celebre, è di Federico Patellani da un reportage sul set (Stromboli 1949).