Poesie, pensieri e fotografie di Vitantonio Lillo-Tarì de Saavedra, in arte Antonio Lillo ovvero Antonio Hammett

giovedì 1 agosto 2024

chi cambierà il mondo?

sabato 16 dicembre 2023

l'arte della sopravvivenza

Apro a caso questo libro strano, Artisti della sopravvivenza (Einaudi, 2022) di Hans Magnus Enzensberger, che è una serie di caustici ritrattini di 60 scrittori del 900, molti dei quali assurti a miti con o loro malgrado, a cui Enzensberger spezza le gambe senza pietà. Prima ancora che scrittori, dice lui, sono stati uomini e donne, e in quanto uomini e donne soggetti alle leggi della sopravvivenza, e a volte della vanità, spesso e volentieri sono venuti a compromessi col potere, lo stesso potere a cui poi nei loro libri si opponevano. Apro a caso e trovo due ritrattini uno accanto all'altro, quello di Curzio Malaparte e quello di Bertolt Brecht. E mi fa sorridere leggere cosa ne scrive: che tanto ha imparato da Brecht di cui rispetta immensamente il talento, il genio poetico, la lungimiranza politica, per quanto fosse un uomo infame, uno sfruttatore sul lavoro, uno a cui il comunismo aveva messo i paraocchi verso lo stalinismo, e per di più uno che puzzava; quanto ritiene Malaparte uno scrittore sopravvalutato e politicamente senza capo né coda, un bugiardo senza vergogna e senza paura, un voltagabbana da romanzo d'appendice, eppure proprio per questo suo non appartenere ad altri che a se stesso, si vede (e si vede bene) che a Enzensberger Malaparte, il fascistissimo Malaparte, stava simpatico, assai più simpatico del maestro Brecht. Dove non arriva il genio artistico, arriva sempre l'arte della sopravvivenza.

sabato 18 marzo 2023

brecht ha scritto anche brutte poesie

Va detto che Brecht, che spesso viene citato come poeta della bruciante ragione e della lotta a qualsiasi potere, ha scritto anche brutte poesie. Ad esempio, a metà di quel capolavoro che è "Poesie da Svendborg", suo ultimo libro di versi pubblicato in vita (e tradotto in Italia da Franco Fortini), c'è una lunga poesia dedicata a Lenin appena morto in cui si invoca Lenin chiedendogli di ritornare subito in vita per combattere tutti gli "oppressori del mondo". Già allora doveva suonare retorica, ma letta oggi mette addirittura in imbarazzo. Soprattutto se si pensa che Brecht non era l'ultimo scemo di guerra, né ignaro delle contraddizioni di Lenin nella gestione della rivoluzione russa, contraddizioni che pure aveva evidenziato Rosa Luxemburg a cui Brecht era legato tanto da dedicare anche a lei, con molta meno retorica e più sentimento, ben due epitaffi. Le vie del poeta sono spesso oscure, e ancora mi chiedo perché la scrisse e, ancora di più, perché la pubblicò, eppure... eppure la scrisse e la pubblicò. Evidentemente serviva all'architettura del libro. Io però mi sono immaginato Brodskij che la leggeva col disgusto dell'esiliato (lo stesso disgusto che probabilmente aveva vissuto anche Brecht scacciato dalla Germania dell'imbianchino Hitler) e subito dopo esprimeva la sua celebre stroncatura secondo cui Brecht non era un poeta. Come dargli torto, dal suo punto di vista?

venerdì 4 marzo 2022

les carabiniers

giovedì 15 aprile 2021

il testamento del dr. mabuse

Il testamento del dr. Mabuse del 1933 è stato il secondo film sonoro e l’ultimo film girato in Germania, prima dell’esilio, da Fritz Lang. Se ne possono trovare due versioni in rete: quella definita “francese” perché uscita in Francia negli anni ’30 con un taglio di circa mezz’ora sulle due ore originali (la qualità video è pessima, ma è doppiata in italiano: fra le altre si sente la voce di Gino Cervi dire: «Non vorrai rinnegare un buon camerata perché è stato pescato»), e quella “originale”, restaurata di recente nella sua interezza (bellissima come qualità video, ma in tedesco con sottotitoli in inglese o spagnolo). Il film non arriva alla bellezza dei suoi predecessori – con Il dr. Mabuse sopra tutti gli altri – ma appartiene ancora, sotto ogni aspetto formale, alla produzione altissima di Lang; il quale, gli va riconosciuto, film brutti non ne ha mai fatti. Dal punto di vista della trama, forse la cosa più notevole è la presenza di un particolare personaggio, il commissario Karl Lohmann (interpretato da Otto Wernicke), il quale era già stato fra i protagonisti del precedente M. il mostro di Düsseldorf del 1931. È la prima volta questa, ma non l’ultima, che Lang utilizza lo stesso personaggio o attore in due film distinti, per creare un filo intertestuale fra le sue opere. In questa maniera cosa fa? Usando il commissario come punto di incontro meta-narrativo, inserisce nella stessa trama due diversi paesaggi/plot narrativi e finisce per farli confondere: sia quello del dr. Mabuse sia quello di M. hanno al loro centro il vivace sottobosco criminale che sembra contaminare – col piglio brechtiano di una vera e propria epica dei bassifondi – ogni singolo aspetto sociale della Germania dell’epoca. Non solo, a predominare sulle bande che fanno il bello e cattivo tempo, fino al punto di istituire un vero e proprio tribunale criminale, sono lo spietato Schranker (in M.) è il dr. Baum (nel Testamento) il quale, proprio come il dr. Mabuse, è completamente pazzo. Non per nulla gli ultimi film di Lang non piacquero ai nazisti. Ancora, per quanto astuto sia, in entrambi i casi il commissario Lohmann riesce a sgominare le varie bande e vincere la sua sfida col male non in virtù del suo particolare talento, ma per un puro semplice caso: è la fortuna, ci dice Lang, e non la forza della Giustizia ad aiutare i buoni del mondo. E comunque, anche se i cattivi vengono presi, i crimini perpetrati rimarranno insanabili. «Chi ci ridarà i nostri bambini?» chiedono le madri vittime della furia omicida di M. alla fine del film. E lo stesso commissario Lohmann, in un atto di resa al caos che ha preso piede di fronte ai suoi occhi, commenta sconsolato l’arresto di Baum: «Non c’è più nulla qui che possa fare la giustizia umana», invocando quindi una forza più alta, sovraumana, che possa arginare il disastro. In questo modo il suo personaggio anticipa, nella sua consapevole impotenza, i poliziotti proposti alcuni anni dopo da Friedrich Dürrenmatt, in titoli come Il giudice e il suo boia o La promessa. Mentre lo stesso Lang chiuderà definitivamente i conti col dr. Mabuse circa trent’anni dopo, al suo ritorno in Germania.

sabato 20 febbraio 2021

opera

Guardo Bersani in TV che per affrontare un discorso cita, metaforicamente, alcune opere del repertorio operistico. Dieci minuti dopo arriva Maria Giovanna Maglie che commenta dicendo che di quello che ha detto Bersani ha capito una parola su cinque, a causa proprio di quelle citazioni, e confonde anche un titolo (parla di Don Giovanni invece del Barbiere di Siviglia). Ecco, oggi ci si stupiva che la Meloni citasse Brecht. Il problema non è la Meloni che cita il poeta Brecht, il problema è che dietro la Meloni ci sono centinaia di persone come la Maglie – ma ce ne sono a centinaia anche a sinistra – che a teatro non ci vanno, lo considerano una cosa astrusa, e l’hanno condannato alla chiusura ben prima della pandemia.

giovedì 24 settembre 2020

agli occhi di quelli che verranno

ci commuoviamo nei cinema

di fronte ai film hollywoodiani

che si dolgono ogni anno per la sorte

crudele degli schiavi e il dolore

che a gennaio ci stringe nel cordoglio civile

per non dimenticare. Noi

che facciamo mai abbastanza ma indossiamo

ad ogni funerale abito bianco

e guanti immacolati, noi che discutiamo

ore e ore intorno a un niente di cifre

per non dire che son vite

che hanno un nome.

Noi, così spietati nel vaglio della storia

degli altri: noi in quest’ora nudi

agli occhi di quelli che verranno

siamo uguali, né migliori né peggiori

di chi ci ha preceduti. E siamo noi i nazisti

siamo i turchi, siamo noi i negrieri

e i Cortés imbellettati, siamo ebrei

sganciati in Palestina, siamo noi

i più bravi a dirci altrove. Non importa

se ci reputiamo innocenti o sani

se ci dichiariamo impotenti, contrari

per il solo fatto d’essere vissuti in mezzo agli altri

e non aver gridato con più forza

non siamo noi più alti di chi allora

messi al vaglio della storia

non seppero convincere i giurati.

Diremo come loro: Non sapevo, non volevo.

O negheremo che fosse tutto vero.

Io non potevo immaginare: la menzogna suprema.

Nessuno mai, di quelli

che tanto ci assomiglia nel futuro

ci crederà innocenti o degni di perdono.

Agli occhi di quelli che verranno

non saremo assolti

quando ad occhi chiusi invocheremo

la loro comprensione.

sabato 23 maggio 2020

la missione di un poeta

Rileggevo la poesia di Luigi Di Ruscio da un verso della quale trae spunto il titolo della nostra raccolta su poesia e lavoro La nostra classe sepolta, a cura di Valeria Raimondi (Pietre Vive, 2019). La poesia si intitola Per mia figlia ed è una bellissima lettera-poesia contenuta in Poesie scelte 1953-2010, a cura di Massimo Gezzi (Marcos y Marcos, 2019). Come tutte le poesie di Di Ruscio ha avuto una lunga gestazione e diverse e significative varianti. All’origine, nella versione contenuta in Enunciati (1993) e intitolata Per Caterina Di Ruscio scrive: «…noi che viviamo anche per rappresentare tutti quelli che sono morti/ e tutti quelli che verranno e sino a quando rimarrà la resistenza di uno solo/ la sconfitta non è ancora avvenuta/ non la rosa sepolta ma i comunisti massacrati e sepolti/ tutto deve essere ingoiato anche quello che profondamente disprezzo…». La poesia verrà poi rielaborata in chiave più spigolosa ed espressiva nel suo ultimo libro, ma aprendola nel suo significato ad un abbraccio universale: «…noi che viviamo anche per rappresentare tutti quelli che sono morti/ sino a che rimarrà uno solo la sconfitta non è ancora avvenuta/ sino a quanto rimarranno le nostre pagine/ non la rosa sepolta ma la nostra classe sepolta/ siamo nel caos prima della creazione del verbo…». Confesso che leggendo prima l’ultima versione non avevo colto subito il nesso assai evidente con Brecht, attraverso il celebre Epitaffio 1919 e più sottilmente in Epitaffio Luxemburg scritti entrambi per Rosa Luxemburg, dove Brecht nel primo dice: «Anche Rosa la rossa se n’è andata./ Ma dov’è sepolta chi lo sa./ I ricchi dal mondo l’hanno scacciata/ ché ha detto ai poveri la Verità» e nel secondo: «Qui è sepolta/ Rosa Luxemburg» intendendo proprio “qui”, fra queste righe. Da cui l’immagine della rosa sepolta: uccisa la Luxemburg il suo corpo non fu mai ritrovato e venne sostituito nella tomba con quello di un’altra donna: estrema offesa persino alla sua memoria. Nella sua poesia alla figlia, Di Ruscio accoglie in toto lo spirito e la volontà della Luxemburg: sostituendo a «comunisti» la parola «classe» sposta l’asse della lotta e della sconfitta dal partito al lavoro: quindi con un ritorno all’origine stessa del partito, alle sue ragioni, che nascono in reazione ai bisogni della classe. In questo modo, da una parte lascia in eredità alla figlia un’idea di lotta politica, che sia pura, integra, irriducibile, ma ancora praticabile e reale. Dall’altra, lì dove scrive «…sino a quando rimarranno le nostre pagine... siamo nella creazione prima del caos…». le affida una missione. In quel passaggio Di Ruscio supera Brecht e direttamente al modello del suo Epitaffio, che è la Genesi. Lì dove in Brecht Rosa Luxemburg, nel dispetto dei ricchi, viene scacciata dal mondo per aver mostrato la Verità ai poveri, cioè per essere stata per i poveri il serpente che li ha sottratti alla propria illusione di felicità, condannandoli alla propria infelicità di classe e alla lotta senza tregua, in Di Ruscio non solo Rosa ma tutti i sepolti e gli spariti della Terra troveranno rifugio, perché nelle sue pagine, nella sua scrittura, e nelle pagine e nella scrittura di «noi che rappresentiamo» tutti verranno salvati: «ebreo nella Germania nazista/ palestinese in Israele/ negro nel Sudafrica/ comunisti massacrati e sepolti». Per ognuno di loro ci sarà posto e memoria nelle nostre pagine, perché finché «ne rimarrà uno solo la sconfitta non è ancora avvenuta». E perché per loro, per tutti i sepolti della storia, solo nelle nostre pagine, nelle pagine di «noi che rappresentiamo» è data la possibilità di un nuovo inizio, di azzerare il tempo, ritornare all’attimo stesso della creazione, prima della storia, del caos, della luce da cui vennero fuori le tenebre. Alle nostre stesse ragioni. Che è, forse, la missione più alta che può darsi un poeta.

domenica 26 aprile 2020

quando un popolo canta

domenica 2 febbraio 2020

lunedì 6 gennaio 2020

il signor k. e la coerenza

martedì 17 dicembre 2019

brechtiana

perché sono ciò che sono?

Perché sono vissuto in questo posto

dove la risposta a ogni domanda è

sempre stata: A me, che me ne fotte?

Oppure di riflesso (con tono accusativo):

A te che te ne fotte delle cose mie?

Tutto è vano e dolce ma senza soluzione

dove l’unico problema è far domande.

Fin al punto che ti resta di farle a te stesso

e arrivare a odiarti presto se rispondi.

giovedì 6 giugno 2019

le cose

mercoledì 13 febbraio 2019

discorso di lino sul sole

Stanotte non ce l’ho fatta a prender sonno, tanto rumoreggiava la tempesta.

Oggi il sole giallo splende tra i suoi rami spogli.

Mi metto tra parentesi e faccio spazio all’immenso.

Non è stata un’inezia levarsi così in alto

tra i casermoni in affitto, ché chi ti parla è anch’egli affetto

da questa forma di miopia e cerca sì di liberarsene

difetto congenito alla vista di un io fortissimo implacabile

che confonde di continuo le acque anche piovane

e la poesia.

Parliamo in questa stanza a cuore aperto, facciamolo cantare il cuore

per le ombre. Ché un cuore deve battere, agitarsi. Un cuore

deve vivere e convivere coi lutti.

Con le sue contraddizioni in versi.

Perché ci son soltanto due tipi di poesia: una che ti chiede e l’altra

che qualcosa vuole darti. Ed è difficile distinguerle.

Devi domandarti: la tua poesia mi sta chiedendo attenzione

o ha solo voglia di parlare

a cuore aperto con me?

Ma ricorda nessuno è perfetto, nemmeno un maestro

e ognuno è debole secondo il caso.

Anch’io ho bisogno di non parlare con gli ulivi

ma di mettermi in ascolto della loro parola.

Arrendevolezza. Umiltà. Qualche volta e non sempre ci riesco.

Sii paziente. (Ride). Ascolta ancora un poco.

È un impegno che dura da una vita

liberarsi da questa forma di miopia

che può portarmi finalmente a poter dire:

mi lascio prendere dal sole. E così via...

giovedì 19 novembre 2015

alla guerra, alla guerra!

domenica 15 novembre 2015

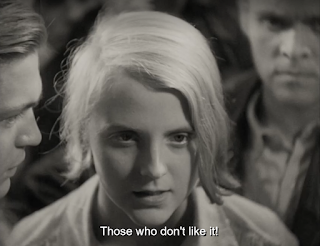

una poesia di bertolt brecht (sempre utile ai tempi che corrono)

Davvero, vivo in tempi bui!

La parola più innocente è folle. Una fronte distesa

indica insensibilità. Colui che ride

probabilmente non ha ancora ricevuto

la terribile notizia.

Che tempi sono questi in cui

un discorso sugli alberi è quasi un reato

perché comprende il tacere su così tanti reati!

Quel tipo che attraversa tranquillo la strada

è forse meno raggiungibile dai suoi amici

che soffrono?

È vero: mi guadagno ancora da vivere

ma credetemi: è un caso. Niente

di ciò che faccio mi dà diritto a sfamarmi.

Per caso sono stato risparmiato. (E quando cesserà la mia fortuna

sarò perduto).

Mi dicono: mangia e bevi! Accontentati perché ne hai!

Ma come posso mangiare e bere se

ciò che mangio lo strappo a chi ha fame, e

il mio bicchiere d’acqua manca a chi muore di sete?

Eppure mangio e bevo.

Mi piacerebbe anche essere saggio.

Nei vecchi libri scrivono cosa vuol dire essere saggio:

tenersi fuori dai guai del mondo e passare

il nostro breve tempo senza paura.

Anche fare a meno della violenza

ripagare il male con il bene

non esaudire i propri desideri ma dimenticare,

tutto questo è ritenuto saggio.

Tutto questo non mi riesce:

davvero, vivo in tempi bui!

[…]

Voi, che emergerete dalla marea

nella quale noi siamo annegati

ricordate

quando parlerete delle nostre debolezze

anche i tempi bui

dai quali voi siete scampati.

Camminavamo, cambiando più spesso i paesi delle scarpe,

attraverso le guerre di classe, disperati

quando c’era solo ingiustizia e nessuna rivolta.

Eppure lo sappiamo:

anche l’odio verso la bassezza

distorce i tratti del volto.

Anche l’ira per le ingiustizie

rende rauca la voce. Ah, noi

che volevamo preparare il terreno per la gentilezza

noi non potevamo essere gentili.

Ma voi, quando sarà venuto il momento

in cui l’uomo sarà amico dell’uomo

pensate a noi

con indulgenza.