Più o meno un anno fa ho perso l’amicizia di una persona che conoscevo da anni, né ci parliamo da allora, per la faccenda di Montanelli e della sposa bambina. Lei convinta che Montanelli fosse un porco fascista e andasse boicottato in toto, sia come uomo che come giornalista, insomma cancellato del tutto dalla storia e io che invece dicevo: no, l’uomo e lo scrittore sono cose diverse e una cosa va preclusa dall’altra, altrimenti rischiamo di perdere tantissimo se applichiamo il principio a tanti altri artisti dalle biografie poco etiche. Lei non era la sola a pensarla così, e da parte mia un articolo simile a quello che pensavo lo ha scritto anche Nicola Lagioia che sta un po’ più in alto di me, ma tutto questo invece di sanare le cose sul piano del dialogo le ha solo inasprite e così ho perso quell’amicizia. In questi giorni vedo timidamente riaffacciarsi una serie di articoli su David Bowie (successivi alla pubblicazione della sua biografia) comparsi la prima volta nel 2017, in cui si rivela come nei primi anni ’70 il Nostro era solito organizzare delle orge a base di coca con delle minorenni, per essere più precisi si scopava delle ragazzine che andavano dai 13 ai 15 anni, alcune delle quali erano fan di cui si approfittava (in alcuni pezzi vengono definite “groupie”), altre volte pagava perché allora come oggi andare con una 13enne significa essere al limite della pedofilia. Né pare che Bowie abbia mai chiesto scusa per questi suoi gusti sessuali. Ora, io da quando li ho letti sto aspettando, né demorderò e rimarrò qui ad aspettare a lungo, finché non vedrò i secchi di vernice rosa lanciati contro il monumento di Bowie ad Aylesbury (peraltro altrettanto brutto di quello di Montanelli a Milano) e il boicottaggio assoluto di tutta la sua musica da parte del movimento #metoo e di chi ha fatto il processo a Montanelli. Io ve lo chiedo di cuore: se avete coerenza e ritenete che Montanelli avesse sbagliato e in nome di quell’errore tutta la sua vita e la sua opera vadano cancellate, allora per coerenza smettete in questo stesso momento di ascoltare Heroes, Life on Mars, Changes e tutte le altre belle canzoni che ha scritto Bowie. O altrimenti dovrò pensare che ho perso un’amicizia per niente, nessun principio e nessuna idea.

Poesie, pensieri e fotografie di Vitantonio Lillo-Tarì de Saavedra, in arte Antonio Lillo ovvero Antonio Hammett

Visualizzazione post con etichetta david bowie. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta david bowie. Mostra tutti i post

venerdì 22 maggio 2020

sabato 21 luglio 2018

quest’isola chiamata terra

Quarant’anni

fa, a settembre (quindi manca poco all’anniversario) veniva pubblicato The Bride Stripped Bare,

disco bellissimo e sottovalutato sulla fine di un amore e sui sentimenti contrastanti che ne conseguono: solitudine, odio, debolezza, insoddisfazione. Amo molto quel tipo di opere e amo molto Bryan Ferry,

per cui, visto che mi pare mancasse in italiano una recensione di questo disco che

ha la mia stessa età, ho pensato di scriverla io stesso. È lunga e non credo

che la leggeranno in molti, ma la dedico a tutti i miei amici che in questo

momento vivono sentimenti simili a quelli provati allora da lui. L’arte non

guarisce le ferite, però ci fa sentire sempre meno soli.

Settembre 1978. Bryan Ferry pubblica a suo nome un disco assai particolare, The Bride Stripped Bare, la sposa messa nudo, intitolato così in omaggio all’opera più famosa di Marcel Duchamp, Il grande vetro ovvero La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche. È un lavoro che per certi versi si discosta dalla sua produzione e come sempre in questi casi, alcuni lo trattano come un oggetto di culto, altri come un capolavoro mancato, qualcosa che ha cercato di arrivare in un certo luogo senza tuttavia riuscirci del tutto. Eppure, molto del suo fascino risiede proprio nella sua indefinitezza, in ciò che non dice, per incapacità o scelta premeditata del suo autore.

La prima ispirazione dell’album scaturisce, circa un anno prima, dalla rottura sentimentale con la sua fidanzata di allora, Jerry Hall, modella che aveva posato per la copertina di Siren, ultimo album pubblicato dai Roxy Music, nel 1975. La Hall lo lascia per Mick Jagger dei Rolling Stones. «Stavo per sposarmi [con Bryan], ma Mick era così affascinante e io ero pazza di lui. Ero così volubile. Tornai da Bryan, ma quando si ha una storia con una persona a cui si tiene così tanto, non è più la stessa cosa. Finì piuttosto male. Mi piacevano molto entrambi. Dicono che sia impossibile amare due persone allo stesso tempo, ma io l’ho fatto» racconterà la Hall anni dopo in una intervista concessa al Washington Post (gennaio 2016).

La stampa scandalistica va a nozze con questa storia e attribuisce a quella separazione il senso ultimo del disco, complice quel titolo così evocativo. Eppure non basta, ci sono altri motivi dietro l’album. Ferry, che all’epoca ha trentadue anni, è insoddisfatto, irrequieto, sta cercando nuove strade espressive in un clima musicale in cui il glam rock che aveva contribuito a plasmare, codificandolo sui proprio gusti estetici, sta velocemente invecchiando. I Roxy Music, di cui è leader indiscusso, si sono appena sciolti, o meglio si sono presi una lunga pausa di riflessione per dar modo ai suoi componenti di portare avanti i propri progetti solisti, liberi dalla sua ingombrante presenza. E lui, che aveva sempre affiancato alle loro uscite dei dischi in proprio in cui cantava, riarrangiandole fino a farle proprie, cover di altri artisti che amava, in particolare di Bob Dylan, dopo lo scioglimento ha provato a dare alle stampe un disco di canzoni originali, In Your Mind, di cui non è soddisfatto, non sentendolo suo.

La stampa scandalistica va a nozze con questa storia e attribuisce a quella separazione il senso ultimo del disco, complice quel titolo così evocativo. Eppure non basta, ci sono altri motivi dietro l’album. Ferry, che all’epoca ha trentadue anni, è insoddisfatto, irrequieto, sta cercando nuove strade espressive in un clima musicale in cui il glam rock che aveva contribuito a plasmare, codificandolo sui proprio gusti estetici, sta velocemente invecchiando. I Roxy Music, di cui è leader indiscusso, si sono appena sciolti, o meglio si sono presi una lunga pausa di riflessione per dar modo ai suoi componenti di portare avanti i propri progetti solisti, liberi dalla sua ingombrante presenza. E lui, che aveva sempre affiancato alle loro uscite dei dischi in proprio in cui cantava, riarrangiandole fino a farle proprie, cover di altri artisti che amava, in particolare di Bob Dylan, dopo lo scioglimento ha provato a dare alle stampe un disco di canzoni originali, In Your Mind, di cui non è soddisfatto, non sentendolo suo.

Intanto è appena esploso il punk, che ripudia i Roxy Music come esemplari di un genere non più in linea coi gusti del pubblico. David Bowie, padre di quel genere quanto e più di lui, ha appena inaugurato con Station to Station, Low e The Idiot prodotto per Iggy Pop, un nuovo periodo artistico per la propria musica, il cosiddetto periodo berlinese, di cui si trovano tracce persino nel suono di In Your Mind. Ancora a Berlino Brian Eno, amico-rivale di Ferry, con cui aveva fondato i Roxy Music prima di venirne estromesso, ha perfezionato un nuovo genere, l’ambient, e sta per dare alle stampe il seminale Before and After Science. Persino Lou Reed, che per certi versi è un dinosauro assai più vecchio di lui, si è completamente rinnovato fino al punto da venire eletto, di lì a poco, padrino del punk. Solo Ferry, coi suoi modi da dandy fuori dal tempo, che non sono una posa ma espressione più profonda del suo essere, sembra un pesce fuor d’acqua ormai destinato all’estinzione.

Invece, come spesso succede in questi casi, scosso nelle sue certezze più profonde, segnato nei suoi affetti, all’apice di un periodo di estrema solitudine e vulnerabilità, Ferry scrive una serie di canzoni in cui mette a nudo il proprio cuore, e per inciderle, senza un apparente motivo, forse solamente per cambiare aria (ma senza andare a Berlino), prenota i Mountain Studio di Montreux, in Svizzera, di proprietà dei Queen. Per l’occasione decide di fare le cose in maniera asettica, professionale: invece di chiamare i vecchi compagni, come in passato aveva sempre fatto (Phil Manzanera ad esempio), si circonda di una serie di affidabili turnisti, in cui la parte del leone la fa Waddy Wachtel. Nel malinconico ritiro di Montreux, situato sul lago di Ginevra, ma fuori stagione, senza amici, senza una donna, circondato da questa band appena formata esclusivamente per le registrazioni, Ferry entra in una dimensione di estrema intensità emotiva, qualcosa, come dirà lui stesso, «di molto remoto, molto solitario e molto folle».

Registra così abbastanza materiale per un doppio album, ma è a tal punto insicuro di cosa questo disco debba rappresentare per lui, di cosa debba raccontare, da rimaneggiarne più volte la tracklist, rinviandone di parecchi mesi l’uscita, fino a ridurlo a un album singolo. La sensazione che si ha confrontando le prime scalette col prodotto finito è quella di un artista che sia partito per scrivere un’opera sulla fine dolorosa di un rapporto, e sia arrivato a realizzarne una sulla fragilità dei sentimenti, sull’incomunicabilità, sull’incapacità di mettersi mai completamente a nudo e di riuscire ad esprimere le proprie debolezze, il bisogno di affetto, così da trovare nell’altro un punto di appoggio, di comprensione o complicità, il perdono, la salvezza dell’amore.

Letto in questo senso, il titolo del disco, con tutti i suoi riferimenti all’ambigua opera di Duchamp, in cui la sposa è volata via, e vive su un altro piano, separato e irraggiungibile rispetto a quello terreno dello sposo, assume un connotato fortemente simbolico e non privo di una certa amara ironia rispetto a quello che in genere gli si attribuisce. Proprio per questo, dal prodotto finito, che trova equilibrio fra i pezzi confessionali scritti da Ferry sull’abbandono della Hall e intense cover a tema, vengono estromessi pezzi assai intimi con Broken Wings, Four Letter Love e la sua versione di Crazy Love di Van Morrison (che poi verranno ripresi negli anni in altri prodotti discografici) per dar spazio a pezzi altrettanto rivelatori ma di più ampio respiro.

Così l’iniziale Sign of the Time, scritta da Ferry, comincia coi versi: «Ecco un arcobaleno per i tuoi capelli/ ecco un altro segno dei tempi» che può leggersi come un sardonico addio, oltre che alla donna amata, agli splendori in costume del glam. Altre canzoni autobiografiche sono la successiva Can’t Let Go («A volte il mondo là fuori ti prenderà con un sorriso/ tu che sei accecato dal desiderio/ Cento notti insonni mi hanno lasciato devastato e inerte/ ma posso farcela, posso aggrapparmi ad esso») e la centrale When She Walks In the Room, che richiama nel titolo una vecchia hit del 1963 di Jackie De Shannon, ed è più scopertamente ispirata alla fine della sua relazione («Per tutta la vita ti hanno insegnato a credere/ poi arriva un momento di verità e scopri che sei stato ingannato/ Tutto il nettare della tua vita si è prosciugato/ È dunque arrivata l’ora di arrendersi?»).

Infine la crepuscolare, conclusiva This Island Earth, che prende probabilmente il nome dall’omonimo film di fantascienza del 1955 diretto da Joseph Newman e Jack Arnold (in Italia Cittadino dello spazio), primo esempio cinematografico di space-opera, di opera cioè ambientata nello spazio con tanto di viaggi e battaglie interstellari con orribili alieni, fino al disperato atterraggio in mare che chiude la pellicola. Fra i più belli di Ferry, questo pezzo senza ritorno si spalanca a una visione cupa e pessimistica della vita e dei rapporti umani: «Il mio spirito sanguina Dio sa dove/ un flusso senza fine/ Ho provato ad amare, provato a trovare/ la mia anima nelle ombre che corrono cieche/ e irrequiete come il mare/ […] Così vicini eppure così lontani/ i naufraghi sono come estranei/ Quest’isola chiamata Terra/ e tu ed io».

Le cover, invece, altrettanto fondamentali, si muovono fra tributi al soul più sanguigno e al funk, con le due belle versioni di Hold On (I’m Coming) scritta da Isaac Hayes nel 1966 per Sam & Dave, e di Take Me to the River, successo del 1974 di Al Green di cui Ferry propone una versione molto più in linea con quella che contemporaneamente stanno realizzando a New York, per il loro secondo disco, i Talking Heads sotto la supervisione di Brian Eno: la New Wave è alle porte. E ancora con una That’s How Strong My Love Is già portata al successo da Otis Redding nel 1965, ma cantata anche dai Rolling Stones, che sembra una piccola stoccata a Mick Jagger. Completano il disco la bella e insinuante The Same Old Blues, composta da J.J. Cale nel 1973, il commosso tradizionale irlandese Carrickfergus, e infine una splendida versione di What Goes On, dal terzo album dei Velvet Underground in cui con un tocco di genio fonde alcuni versi della loro I Beginning to See The Light: «How does it feel to be loved?». Ne viene fuori un lavoro di grande coesione tematica e musicale, pur nella varietà degli stili proposti.

Il disco di Ferry si accosta, dunque, ad altre opere confessionali e assai tormentate della prima metà degli anni ‘70, come Blood on the Tracks di Bob Dylan o Veedon Fleece di Van Morrison o, appunto, al terzo disco dei Velvet Underground, scritto interamente da Lou Reed nel 1968 sotto l’urgenza di una crisi personale e sentimentale che andava scritta, messa in musica. Lavori che, proprio in virtù della loro trasversalità e precarietà emotiva restano come opere aperte, impossibili da concludere, da definire o da accantonare, ammantate dal sottile fascino di un dolore maturo, struggente e romantico, ineluttabile nella sua fatalità. Eppure, come conseguenza di tutto ciò, l’album di Ferry, prodotto fuori tempo massimo rispetto ai suoi predecessori, per quanto apprezzato dalla critica, non venne capito dal pubblico, non vendette bene, né verso i fan di Ferry, ai quali mancava la disincantata, brillante eleganza dei dischi dei Roxy Music e non sapevano come interpretare questa nuova crudezza emotiva, l’ostentata esibizione delle sue ferite, né verso il nuovo mercato discografico in cui furoreggiava il punk che non sapeva che farsene di un’opera così indefinibile, piena di cuore, ma troppo arrangiata, troppo adulta, priva della rabbia istintiva e distruttiva del rock. L’album inoltre, per scelta di Ferry, non venne supportato da nessun tour promozionale.

Sulla copertina, un corrucciato Bryan Ferry in posa come sulla locandina di un noir, con giacca di pelle e cravatta (che oggi fa molto Matrix) nella fredda luce azzurrina di un sotterraneo, volge lo sguardo oltre la camera, rifiuta il contatto, sia col pubblico, sia con la donna in abito da sera giallo-oro e riversa sul tavolo da obitorio alle sue spalle (la modella Barbara Allen Kwiatkowska sul retro di copertina), dopo il morso di un serpente, chiara allusione cinematografica alla morte di Cleopatra, capace di sedurre col suo fascino i condottieri dell’Impero. La regina è morta, Ferry, indagando con cinismo da detective sulla scena del crimine, ne canta il referto. Si prepara così agli anni ’80, in cui fra varie altre maschere, ormai tutte in bianco e nero e non più a colori, tornerà sovente a questa tormentata esibizione di distacco, ma senza più ritrovare la grazia di tanta fragilità e umano dolore.

Etichette:

addii e arrivederci,

amore,

anni 70,

bob dylan,

brian eno,

bryan ferry,

david bowie,

duchamp,

glam,

lou reed,

morte,

musica,

recensione,

rolling stones,

solitudine,

soul,

the bride stripped bare,

tradimento,

vita

sabato 12 novembre 2016

commemorazione

Devo dire che dopo aver assistito al primo funerale mediatico-planetario tributato a David Bowie a inizio anno, i toni più sommessi e intimi dedicati a Leonard Cohen in queste ore mi fanno pensare a una battuta che Paolo Villaggio fece alcuni anni fa durante la commemorazione funebre per Mario Monicelli: «A Roma morire dopo Sordi era una stronzata».

giovedì 28 aprile 2016

rocksogno

Il mio sogno della scorsa notte. Vengo invitato a Putignano, a una serata in omaggio a Piero Ciampi. Ci vado e mi ritrovo seduto allo stesso tavolo con Prince, David Bowie e George Martin. Mi batte forte il cuore, ma loro mi snobbano, nemmeno mi guardano in faccia. Continuano a sorseggiare i loro cocktail e fissarsi senza spiccicare una sola parola. C’è anche Vasco Rossi, che si fa una birra, fuma, canticchia, tamburella le dita sul tavolo, ed è l’unico dei quattro a parlarmi. Gli chiedo cosa ci fa lui seduto lì con loro. “Sono morto anche io nel 2016, che ti credi?”. “Cristo, quindi sei un genio anche tu, alla fine?”. “La cosa più vicina a un genio che c’è in giro” mi risponde lui con orgoglio. Mi guardo intorno e mi viene un sospetto. “Ma quindi? Anche io sono un genio?”. “Tu no, non sei nemmeno morto… Ti è solo capitato di trovare il posto libero… Però continua a crederci, che forse, se ti impegni dico, non arrivi nemmeno a fine anno. E se te lo dico io, eeehh… In culo alla balena!” “In culo alla balena che c’entra, adesso?” “Nulla, mi piace. Va bene così, è la frase del giorno questa. In culo alla balena!” “Va bene Vasco, grazie, in culo alla balena anche a te!”

martedì 12 gennaio 2016

profondità

Leggendo un commento di Vincenzo Ostuni che si lamentava che negli stessi giorni di Bowie è morto anche Pierre Boulez, ma tutti pensano a Bowie che secondo lui è un musicista infinitamente inferiore, mi è venuto da pensare che in effetti il problema non è che è morto Bowie o che sia stato migliore o peggiore di Boulez, il problema è che negli stessi giorni di Bowie sono morti anche Pierre Boulez e Paul Bley e molti non lo sanno né lo sapranno mai, né gli importerà di saperlo, e si accontenterranno di uno quando potrebbero averne tre. E quei molti non si accorgono che solo per questo sono un pochino più poveri, come una persona che è cieca da un occhio, potrà sempre godersi il tramonto nei suoi colori e commuoversi, ma si perderà la profondità del cielo.

i funerali al tempo dei social

Ieri ho visto tanta gente che presa dalla commozione per la morte di Bowie ha cominciato a pubblicare molti messaggi o brani celebri in internet. Molti erano pensieri sentiti, altri scomposti, ma credo che funzioni così quando avverti che è venuto meno un pezzetto della tua storia culturale, e scrivi qualcosa più per te stesso che per gli altri, una sorta di elaborazione del lutto a livelli basilari. Qualcuno ha insinuato che ci fosse una ipocrisia di fondo in tali messaggi, del tipo “manco sapete chi è Bowie, e adesso fate gli addolorati” ma sapere tutto del defunto non conta nulla in questo genere di cose, non è un padre uno zio o uno di famiglia, uno non piange Bowie in quanto persona, lo piange in relazione a se stesso e ai propri ricordi legati alla sua musica. Se ieri fosse morto Beethoven invece di Bowie, sarebbe cambiato qualcosa? Non credo. Tutti avrebbero postato il coro del quarto movimento della nona (reso celebre da L’attimo fuggente), o le note introduttive della quinta, Per Elisa o la Sonata al chiaro di luna. Altri si sono lamentati per tali eccessi, giudicandoli di cattivo gusto, dei fenomeni formali tipici dei social. Il punto è che i social, in tutta la loro virtualità, sono una realtà che sta sviluppando nuovi codici relazionali, ancora amorfi ma già caratteristici, e credo sbagli chi pensi il contrario, sottovalutandoli. E quello di ieri mi è sembrato, pur in tanta commossa esagerazione (ma attenzione: su scala mondiale!), molto interessante come fenomeno, perché a pensarci bene queste sono le prime veglie funebri ai tempi dei social, e quindi c'è proprio una mancanza di limiti, codici e pudori data dalla mancanza di prossimità al soggetto che si piange, per cui prima era richiesto un diverso approccio. Non è nemmeno detto che questo fenomeno sia più kitsch di altri: forse che in alcune zone del Sud, ad esempio, fino alla metà del secolo scorso, non c’erano donne che venivano pagate per addolorarsi e piangere e lamentarsi a viva voce dietro la bara portata al cimitero? Era forse un comportamento sbagliato? No, era tipico di quella cultura. Estinta la cultura, si modifica il comportamento. E così, chi ieri si lamentava dei “piangenti”, lo faceva in base ai propri criteri di giudizio che spesso sono costruiti su vecchi codici comportamentali novecenteschi che non comprendono i social, per cui ne sentono il disagio. Ma chi dice che siano i criteri più giusti nella nuova realtà dei social che si sta costruendo?

lunedì 11 gennaio 2016

stella nera/ buco nero

Devo essere sincero, nell'ultima settimana mi sono successe queste due cose a loro modo traumatiche: 1) mi hanno inserito su Fb in un gruppo segreto del mio vecchio liceo attraverso cui mi bombardano quotidianamente di vecchie foto dei primi anni '90 con dentro persone di cui non mi ricordo più nemmeno il nome ma che continuano a scrivere che quelli sono stati i migliori anni della loro vita (e non riesco a immaginare cosa deve essere stata la loro vita nei vent'anni successivi per dire una cosa così assurda) e 2) è morto David Bowie che proprio in quegli anni ho cominciato ad ascoltare (lui e Lou Reed) e da allora, fra alti e bassi, non ho più smesso. E devo dire che, se dovessi indicare qual è l'evento più traumatico dei due, direi che è l'inserimento nel gruppo segreto, mi mette un disagio addosso che Bowie manco per sogno ci è mai riuscito. Con la differenza che Bowie, morto, ha ancora tempo per rimediare, ha tutta la mia vita che si aggiunge alla sua per continuare a lanciarmi messaggi dalla stella nera che si è scelto come casa (quasi fosse un Piccolo principe versione dark); il gruppo del liceo, anche continuando a postare foto di jeans a vita alta e belle frasi un po' melense, è qualcosa di talmente perduto e lontano nello spazio/tempo che può solo finire com'è cominciato, in un buco nero della memoria.

nel silenzio

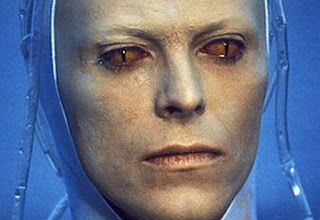

Posso dire, con una nota autobiografica che non c’entra nulla con quanto segue, che sapere che David Bowie è morto mentre sei in fila dal fisioterapista e hai di fronte una ragazza russa che ti insegna a dire acqua nella sua lingua (вода) ha un che di surreale. Soprattutto se pensi che appena due giorni fa è uscito il suo ultimo disco, Blackstar, a detta di molti un capolavoro, e che adesso prende il sapore del testamento. Si vede che, sapendo di morire, ci ha messo qualcosa in più, un alito di vita in più. Ancora incredulo sono andato a controllare. A parte le notizie sulle varie testate, c’era già, come una lapide sulla sua storia, o un punto, la data di morte su Wikipedia. Io, stupido, mi sono chiesto chi sarà stato, chi è che mette le date di morte su Wikipedia? Chi è stato a chiudere il file? Tempo fa ho letto in un testo critico che il periodo artistico più rilevante di Bowie coincide con l’internamento in manicomio di suo fratello Terry, per cui Bowie scrisse la sua canzone che preferisco, The Bewlay Brothers. Quando Terry peggiorò e poi morì, a metà anni ’80, Bowie perse molti stimoli e la voglia di fare arte, e nascose se stesso dietro un muro di musica commerciale, spesso squallido ma non abbastanza da scalfire la sua aura di artista, com’è successo ad altri reduci del rock degli anni ’60 e ‘70. Un bel ritratto di lui e di come veniva percepito all’apice del suo talento e poi subito dopo la caduta, lo ha dato Todd Haynes in Velvet Goldmine, film che racconta (anche) la magia di un periodo e di un genere, il glam rock, senza metterci dentro un solo brano di Bowie, che negò il suo permesso a usarli. Eppure, anche se non si sente mai la sua voce, il film lo racconta ancora meglio di quanto fece L’uomo che cadde sulla terra, di Nicolas Roeg, a cui partecipò con vero sentimento lo stesso Bowie in qualità di protagonista. Credo anzi che sia stato proprio questo il segreto di molta sua arte, appreso dalle lezioni del primo Bob Dylan e di Lindsay Kemp, ovvero la capacità di alimentare il proprio mistero, l’arte della sottrazione per cui quello che conta, il messaggio, spesso perturbante, non è in ciò che dici, ma all’opposto in ciò che taci, in ciò che sta nascosto nel silenzio.

mercoledì 23 gennaio 2013

viaggio fino al termine della notte

Era, se non felice, almeno troppo occupato per essere infelice.

(Walter Tevis)

1. Da Marte alla Terra

Tutto comincia nel 1963, quando uno scrittore americano di nome Walter Tevis, tanto insicuro del suo talento quanto famoso per la riduzione cinematografica del suo primo romanzo, Lo spaccone (1959), riversa tutte le sue angosce di alcolista in un romanzo all’apparenza di fantascienza, ma che in realtà ha radici profonde in un’adolescenza funestata dalla malattia, dall’incomprensione famigliare e dalla solitudine. Il romanzo si intitola L’uomo che cadde sulla terra ed è il suo ultimo grande successo prima di prendersi una pausa di quasi vent’anni, senza più scrivere.

Il libro narra le vicende di Newton, un alieno venuto in missione sulla Terra per salvare i pochi superstiti della sua razza, decimata dalle guerre nucleari. Newton trova il modo di diventare abbastanza ricco e potente da costruire un immenso razzo con cui andare a recuperarli, ma solo, circondato da nemici, amareggiato dal carico di responsabilità che si porta sulle spalle, prima comincia a bere, poi si tradisce: viene scoperto e catturato dalla CIA, che lo sottopone per mesi a una serie di feroci e disumani esami di laboratorio, che lo rendono cieco. Liberato, senza essere riuscito a portare a termine la sua missione, finisce per passare il resto dei suoi giorni in un bar, ormai alcolizzato, e sperando che la sua famiglia riesca a captare il suo ultimo messaggio, attraverso una canzone trasmessa dalle radio terrestri.

Il romanzo di Tevis rivisita il mito di Icaro, che cade in volo e affoga in mare. Newton, che non per nulla prende il nome dallo scienziato che ha formulato la legge di gravità, annega invece in un bicchiere di gin. Il libro è pervaso da un assoluto pessimismo, in cui non ci sono più speranze né per l’umanità nel suo insieme, né per il destino del singolo che contro quell’umanità si batte.

2. Dalla Terra a Marte

Quello che Roeg fa del racconto disperato e crudele di Tevis è un film tanto gelido nella narrazione come nella fotografia, quanto fumoso, inquietante, malinconico e volutamente pieno di interrogativi irrisolti, tipici del suo stile cinematografico.

La lavorazione del film comincia a metà del 1975, e come protagonista assoluto, nel ruolo di Newton, viene ingaggiato, alla sua prima esperienza come attore, David Bowie.

La scelta di Bowie pare più che naturale, considerato che l’artista ha da poco terminato un album e un tour di enorme successo, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars (1973), in cui metteva in scena la tragedia di un marziano sceso sulla Terra per salvare il mondo con la sua musica e distrutto dall’impatto con lo star system. Bowie è abbastanza famoso, insomma, da garantire al film il massimo impatto pubblicitario.

3. Di Stazione in Stazione

Eppure, durante le riprese, effettuate in Messico, succede qualcosa che nessuno, nemmeno Roeg, poteva aspettarsi: Bowie, che all’epoca vanta una magnifica (e molto aliena) capigliatura arancione, viene irretito a tal punto dalla storia, da vivere un vero e proprio processo di autoidentificazione con Newton. Anche Bowie, infatti, vive un momento di “disgrazia” creativa dopo il volo di Ziggy, e da due anni si è volontariamente esiliato negli Stati Uniti, fra New York e Los Angeles, inseguendo i propri fantasmi rock. Anche Bowie è depresso, squilibrato e dipendente non dall’alcol ma dalla cocaina, che lo sta letteralmente divorando: in quel periodo assume 10 grammi di cocaina al giorno e pesa circa 40 chili. La sua interpretazione è talmente naturale da ricevere numerosi encomi, e il film in breve diventa un piccolo cult per i suoi fan, ma la verità è che Bowie non recita affatto, è semplicemente se stesso.

La realizzazione della pellicola gli dà, però, la possibilità di una violenta scossa interiore, di una feroce autoanalisi da cui scaturirà un album, scritto durante le riprese e registrato subito dopo, fra i suoi più belli e difficili: Station to Station (1976), in cui già si possono notare le prime influenze della nascente scena rock tedesca, il cosiddetto krautrock (rappresentato da gruppi come Neu, Can, Kraftwerk, Tangerine Dream) e un nuovo tipo di scrittura dei testi, per certi versi più tagliente e al contempo più criptico, proprio come quello del film appena interpretato, e dal quale viene estratto un fotogramma come copertina del disco.

Con quest’opera Bowie smette una volta per tutte i panni dell’alieno e inventa per sé un nuovo personaggio in linea con la sua nuova scrittura, il Duca Bianco.

Oltre a quelli di Station to Station, in questo periodo Bowie compone anche una serie di brani strumentali, anch’essi profondamente influenzati dal krautrock. Li compone espressamente per la colonna sonora del film, che a questo punto sente probabilmente come totale espressione di sé e vorrebbe permeare ancora di più con la sua presenza.

Il suo lavoro però viene rifiutato da Roeg, che lo ritiene troppo sperimentale. Bowie ne resta amareggiato, ma finisce diligentemente di lavorare alla pellicola. Poi, una volta terminato l’album, decide che è ora, finalmente, di tornare in Europa, a rimettere ordine nella sua vita.

4. Dall’America all’Europa

Nel suo ritorno “a casa” Bowie non è solo. Oltre al suo gruppo e al fido produttore Tony Visconti, decide di portarsi dietro un curioso compagno di viaggio, Iggy Pop, anch’egli alla ricerca di una seconda chance, dopo lo scioglimento del suo gruppo, gli Stooges, nel 1974, e il conseguente ricovero per disintossicarsi.

Bowie è un ammiratore della prima ora di Iggy, che nei tardi anni ’60 aveva incendiato i palchi americani col suo proto punk così fisico e oltraggioso, tanto da avergli dedicato una sua canzone, Panic in Detroit, e poi averlo aiutato a produrre il suo ultimo disco di successo, Raw Power (1973). Nonostante ciò, non era riuscito a risollevarne la carriera, per l’assoluta dipendenza di Iggy dalla droga, e ora che l’altro si è disintossicato, se lo trascina dietro aspettando l’occasione buona per un rilancio in grande stile.

I due si trasferiscono a Parigi nella seconda metà del 1976. Bowie ha intenzione di registrare un nuovo disco, nuovo anche nella forma, assolutamente sperimentale rispetto a tutto quello che ha fatto finora.

Decide pertanto di riprendere in mano il materiale scritto per la colonna sonora del film di Roeg (che finirà sul secondo lato dell’album e avrà il suo climax nell’inquietante Subterraneans) e di aggiungervi (sul primo lato) una manciata di nuove canzoni, fortemente confessionali dietro il linguaggio apparentemente nonsense: Bowie tenta il suicidio schiantandosi con la macchina in un parcheggio e scrive Always crashing in the same car; lascia sua moglie dopo un travagliato matrimonio e scrive Be my Wife. Nonostante cocaina e paranoia siano sempre incombenti, la sua creatività è iperstimolata dal nuovo ambiente.

3. Di Stazione in Stazione

Eppure, durante le riprese, effettuate in Messico, succede qualcosa che nessuno, nemmeno Roeg, poteva aspettarsi: Bowie, che all’epoca vanta una magnifica (e molto aliena) capigliatura arancione, viene irretito a tal punto dalla storia, da vivere un vero e proprio processo di autoidentificazione con Newton. Anche Bowie, infatti, vive un momento di “disgrazia” creativa dopo il volo di Ziggy, e da due anni si è volontariamente esiliato negli Stati Uniti, fra New York e Los Angeles, inseguendo i propri fantasmi rock. Anche Bowie è depresso, squilibrato e dipendente non dall’alcol ma dalla cocaina, che lo sta letteralmente divorando: in quel periodo assume 10 grammi di cocaina al giorno e pesa circa 40 chili. La sua interpretazione è talmente naturale da ricevere numerosi encomi, e il film in breve diventa un piccolo cult per i suoi fan, ma la verità è che Bowie non recita affatto, è semplicemente se stesso.

La realizzazione della pellicola gli dà, però, la possibilità di una violenta scossa interiore, di una feroce autoanalisi da cui scaturirà un album, scritto durante le riprese e registrato subito dopo, fra i suoi più belli e difficili: Station to Station (1976), in cui già si possono notare le prime influenze della nascente scena rock tedesca, il cosiddetto krautrock (rappresentato da gruppi come Neu, Can, Kraftwerk, Tangerine Dream) e un nuovo tipo di scrittura dei testi, per certi versi più tagliente e al contempo più criptico, proprio come quello del film appena interpretato, e dal quale viene estratto un fotogramma come copertina del disco.

Con quest’opera Bowie smette una volta per tutte i panni dell’alieno e inventa per sé un nuovo personaggio in linea con la sua nuova scrittura, il Duca Bianco.

Oltre a quelli di Station to Station, in questo periodo Bowie compone anche una serie di brani strumentali, anch’essi profondamente influenzati dal krautrock. Li compone espressamente per la colonna sonora del film, che a questo punto sente probabilmente come totale espressione di sé e vorrebbe permeare ancora di più con la sua presenza.

Il suo lavoro però viene rifiutato da Roeg, che lo ritiene troppo sperimentale. Bowie ne resta amareggiato, ma finisce diligentemente di lavorare alla pellicola. Poi, una volta terminato l’album, decide che è ora, finalmente, di tornare in Europa, a rimettere ordine nella sua vita.

4. Dall’America all’Europa

Bowie è un ammiratore della prima ora di Iggy, che nei tardi anni ’60 aveva incendiato i palchi americani col suo proto punk così fisico e oltraggioso, tanto da avergli dedicato una sua canzone, Panic in Detroit, e poi averlo aiutato a produrre il suo ultimo disco di successo, Raw Power (1973). Nonostante ciò, non era riuscito a risollevarne la carriera, per l’assoluta dipendenza di Iggy dalla droga, e ora che l’altro si è disintossicato, se lo trascina dietro aspettando l’occasione buona per un rilancio in grande stile.

I due si trasferiscono a Parigi nella seconda metà del 1976. Bowie ha intenzione di registrare un nuovo disco, nuovo anche nella forma, assolutamente sperimentale rispetto a tutto quello che ha fatto finora.

Decide pertanto di riprendere in mano il materiale scritto per la colonna sonora del film di Roeg (che finirà sul secondo lato dell’album e avrà il suo climax nell’inquietante Subterraneans) e di aggiungervi (sul primo lato) una manciata di nuove canzoni, fortemente confessionali dietro il linguaggio apparentemente nonsense: Bowie tenta il suicidio schiantandosi con la macchina in un parcheggio e scrive Always crashing in the same car; lascia sua moglie dopo un travagliato matrimonio e scrive Be my Wife. Nonostante cocaina e paranoia siano sempre incombenti, la sua creatività è iperstimolata dal nuovo ambiente.

Alla fase di composizione partecipa anche Iggy Pop, che nello stesso momento sta realizzando, a quattro mani con Bowie, anche il “suo” disco, The idiot. “Suo” è fra virgolette perché, a conti fatti, l’ingerenza di Bowie è tale che in molti casi Iggy è ridotto a semplice interprete vocale, e nondimeno The Idiot, col suo suono glaciale, notturno e stralunato, che anticipa molta new wave attraverso pezzi fondamentali come Nightclubbing, China Girl o l’autobiografica Dum Dum Boys, resta l’album più famoso e importante della sua discografia, e si pone allo stesso livello qualitativo di quella che poi verrà definita trilogia berlinese di Bowie, importanza sancita dal fatto che suonerà sul piatto di Ian Curtis il giorno in cui quest’ultimo si toglierà la vita.

Come ultimo tassello per ottenere il suono che ha in mente, tenebroso ma fortemente introspettivo, moderno eppure desertico, Bowie chiama a supportare le registrazioni Brian Eno, che in Inghilterra, dopo la sbornia glam coi Roxy Music, sta facendo grandi cose da solista, ma ancora di più come produttore e come teorizzatore di un nuovo stile chiamato ambient, attraverso album per l’epoca futuristici come (No Pussyfooting) e Evening Star, in coppia con l’ex King Crimson Robert Fripp e il bellissimo Discreet Music, firmato Eno, vero manifesto del suo mondo sonoro: musica tenue, impalpabile, la cui volontà dichiarata è quella di fondersi con l’ambiente senza disturbare, ma alterandone la percezione, una perfetta colonna sonora per il quotidiano.

Eno, come produttore e musicista, non è meno originale di Bowie. Arriva a Parigi portandosi dietro dei metodi di stampo quasi alchemico, apportando delle modifiche ai brani su “suggerimento” di un mazzo di carte ideate da lui, che assomigliano molto a quelle dei tarocchi e definite 124 Carte delle Strategie Oblique. Bowie è subito entusiasta della cosa, i suoi musicisti un po’ meno, anche se si sottopongono ai metodi di Eno. Il suo contributo più evidente è avvertibile nel brano di apertura del secondo lato, Warszawa, scritto a quattro mani con Bowie, e che rimanda nell’impalpabile arrangiamento al suo lavoro da solista, nella sua sconsolata drammaticità allo spirito del Duca Bianco.

Il disco, così come The Idiot, comincia a essere registrato a Parigi alla fine del 1976. Poi il gruppo decide di trasferirsi a Berlino ovest, dove termina il lavoro, che viene pubblicato all’inizio del 1977.

Low, l’opera che ne viene fuori, con in copertina ancora un fotogramma tratto dal film di Roeg (a cui verrà mandata una copia omaggio da Bowie stesso), è da molti considerato un disco cardine della storia del rock, e da alcuni la chiave di volta della discografia bowiana. È talmente importante per l’artista stesso, che farà in modo di ritardare l’uscita di The Idiot, terminato prima, per metterne maggiormente in evidenza la portata.

Il titolo dell’album rimanda al periodo di depressione vissuto in quel momento da Bowie. Berlino, ne è convinto, servirà a ridargli nuovo entusiasmo. In realtà, ma questo verrà scoperto molto dopo, uno dei motivi per cui Bowie decide di trasferirsi lì, è che sta subendo la fascinazione decadente (sotto il profilo puramente estetico) della cultura nazista. Nulla di più lontano, insomma, dalla gioia di vivere. Nonostante ciò, i ricordi dei due anni in cui si fermerà a Berlino sono felici, e Bowie descriverà in seguito quel periodo come uno dei più sereni della sua vita. Persino la droga diventa meno necessaria.

È il 1977, sono appena usciti, fra grandi polemiche ed entusiasmi, Low e The Idiot.

Quasi Bowie fosse un pifferaio magico, a Berlino stavolta lo segue, oltre al gruppo, a Visconti e a Iggy Pop, anche Brian Eno, che a sua volta invita Robert Fripp, alla ricerca di un nuovo indirizzo musicale dopo la seminale collaborazione con Eno.

Quasi Bowie fosse un pifferaio magico, a Berlino stavolta lo segue, oltre al gruppo, a Visconti e a Iggy Pop, anche Brian Eno, che a sua volta invita Robert Fripp, alla ricerca di un nuovo indirizzo musicale dopo la seminale collaborazione con Eno.

Bowie affitta un grande appartamento al n° 155 di Hauptstrasse, nel distretto di Schoneburg. Di giorno va in giro per la città come un qualsiasi turista, scrive, dipinge, frequenta musei e mostre d’arte. Ogni sera si reca agli Studi Hansa, che si affacciano sul Muro di Berlino, per lavorare alla sua musica.

In quell’anno fatidico che gli storici ricorderanno perché c’è nato il sottoscritto, quel gruppo di scalmanati trentacinquenni realizzano in quella città che è il centro d’Europa, alcuni dei loro capolavori.

6. Da Berlino a Marte

A Berlino, Brian Eno si innamora anche lui del krautrock, fino al punto di collaborare con uno dei gruppi storici del genere, i Cluster (Moebius e Roedelius), con cui realizza due dischi splendidi: Eno & Cluster e poi After Heat, fra i più belli della loro produzione.

Affascinato dal loro suono lirico ed elettronico insieme, chiama il duo per realizzare, insieme ad altri amici illustri (Phil Collins, Phil Manzanera, Robert Fripp) il suo ultimo album rock prima di dedicarsi completamente all’ambient. Before and After Science, che di ambient è pregno (sulla seconda metà del disco, un po’ alla maniera di Bowie), è anche l’ultimo in cui Eno canterà per molti anni da allora, con pezzi che oscillano dai feroci assalti di Backwater e King’s Lead Hat, omaggio quest’ultimo ai Talking Heads con cui collaborerà di lì a poco, ai sognanti e melanconici paesaggi sonori di Spider and I e dell’assai più famosa By this River.

David Bowie, coadiuvato da Eno e dalla chitarra epica e graffiante di Fripp, scrive il suo massimo tributo alla città che lo ha accolto, e con “Heroes” realizza quello che molti ritengono il suo apice artistico. In realtà ricicla in tutto e per tutto la formula del precedente Low: una metà dei brani sono strumentali, l’altra metà cantati. Quello che cambia semmai è lo spirito dell’opera, la maggiore apertura alla speranza o perlomeno a un romanticismo che possa essere di conforto alla solitudine, all’alienazione e alla follia del mondo.

Con “Heroes” si chiude il periodo berlinese di Bowie: il successivo Lodger (1980), sempre con Eno, per quanto accomunato a Low e a “Heroes” in una ipotetica trilogia, non ha nulla a che vedere coi due precedenti, né nello spirito né nella forma.

Su tutti i brani dell’album spicca, ovviamente, quello che gli dà il titolo: Bowie dirà poi di averlo scritto osservando dalla finestra degli studi Hansa due amanti clandestini che si incontravano di notte vicino al Muro, approfittando del buio che li nascondeva dalla torrette di guardia. Si scoprì poi che i due amanti erano Tony Visconti e la cantante tedesca Antonia Maass. Per certi versi l’immaginario di questa canzone rimanda a Berlin (1973) di Lou Reed, ma a differenza dell’elegia spietata e malinconica di Reed, quello di Bowie è in tutto e per tutto un inno, e così lo concepiscono lui e Eno: l’inno di ogni amore ostacolato dalla storia e dagli uomini, a non arrendersi mai.

Iggy Pop, infine, deciso una volta per tutte ad affrancarsi dall’influenza Bowie, a cui allo stesso tempo tutto deve, incide un disco, Lust for Life, in cui Bowie suona ma non mette becco. È un album molto più solare e rock del precedente, e può intendersi come l’altra metà del suo cielo, pieno di ritmo, energia e di gioia di vivere. Per la copertina Iggy sceglie un bel primo piano in cui sorride fiducioso al suo pubblico: come dichiarazione di intenti non può essere più lontana dall’omaggio colto alla pittura espressionista di Erich Heckel, che invece caratterizza la copertina di The Idiot, ancora una volta suggerita da Bowie, che alle suggestioni dello stesso pittore si ispira per quella del suo “Heroes”. Una rete sottile ma fitta, come si vede, si stende fra tutti questi album.

Una volta lasciato Bowie, la carriera di Iggy Pop non decollerà mai più agli stessi livelli, eppure proprio in questo disco, più che nel precedente o in quelli del suo Pigmalione, è contenuto forse il pezzo più celebre e rappresentativo di quegli anni di vagabondaggio fra Stati Uniti ed Europa, The Passenger (il cui potentissimo riff è stato scritto non da Pop né da Bowie, ma da Ricky Gardiner, chitarrista di quest’ultimo). Il testo, invece, è di Iggy Pop, e rimane a tutt’oggi la perfetta sintesi di quel viaggio senza fine, alla ricerca di se stessi e di un proprio impossibile, ma non per questo meno necessario, posto nel mondo.

Oh, il passeggero

Come, come viaggia

Oh, il passeggero

Viaggia e viaggia

Guarda attraverso il suo finestrino

Cosa vede?

Vede il cielo segnato e vuoto

Vede le stelle che spuntano stanotte

Vede i bassifondi squarciati della città

Vede il lungomare tortuoso dell’oceano

E tutto quanto è stato creato per me e per te

Tutto quanto è stato creato per me e per te

Perché appartiene a me e a te

Perciò facciamoci un giro e vediamo cosa è mio

giovedì 27 dicembre 2012

nel labirinto

C’era un film che girava in tv quand’ero ragazzino, Labyrinth. Parla di Sarah, adolescente a cui il re dei Goblin (interpretato da David Bowie) rapisce il fratello. Per salvarlo, Sarah attraversa un labirinto pieno di trappole insidie e personaggi surreali, al termine del quale si ritrova adulta. È insomma la classica storia di formazione evidenziata, nello scontro finale col Goblin, dalle parole: “La mia volontà è forte come la tua e il mio regno altrettanto grande. Non hai alcun potere su di me!”

Natale, come Dickens insegna, evoca fantasmi. I nostri, oggi, sono lontani da qualsiasi intento edificatorio. Eppure, quanto sarebbe bello poter pronunciare le stesse parole di Sarah all’indirizzo di chi ci offre un labirinto da attraversare senza alcun premio alla fine né un percorso di crescita, quasi fosse una punizione per la nostra stessa povertà morale.

Se fate attenzione, fra i sintomi più evidenti della recessione vi sono i Compro Oro, spuntano come funghi. Parlando con chi ci lavora, gente abituata a scene di comune disperazione, viene fuori quanto la cosa più assurda sia l’incredulità di quelli toccati solo in parte dalla crisi, i quali pur riconoscendola non riescono lo stesso a immaginare la tavola di chi non sempre ha del pane.

Si dice che i poveri siano diventati più poveri e i ricchi più ricchi, ma ecco il fantasma peggiore: la vittoria del re dei Goblin che è riuscito a separarci dal nostro stesso fratello. A dispetto della sua storia di solidarietà, questo Paese è popolato da persone sole, diffidenti, non sempre pronte a sostenersi nelle difficoltà. Un paese spaventato, egoista e debole, la cui la rabbia che pure potrebbe fornirci l’energia necessaria a risollevarci, non attecchisce come dovrebbe.

Lo si è visto bene a Taranto: uno sciopero enorme, l’intera città bloccata, ma per cosa? Gli operai impotenti, la loro disperazione usata come merce di scambio per salvare i Riva dal disastro. I partiti, che intanto giocavano alle primarie, collusi con un potere cieco, strafottente e corrotto, che non possono o non vogliono negare. E noi?

In questo labirinto senza uscita, senza orizzonte, mi chiedo: avremo la forza di reagire, di ritrovare una dignità di diseredati per fare fronte comune? Oppure, se gli dei della terra sono indifferenti, chi ci offrirà soccorso quando pronunceremo la nostra preghiera di Natale? Guardo al cielo e mi chiedo: c’è vita su Marte?

Articolo uscito su Largo Belllavista n°65, dicembre 2012, nella rubrica Senilità. Nella foto Jack Nicholson osserva il labirinto dall’alto, in una scena di Shining, di Stanley Kubrick.

Etichette:

crisi,

david bowie,

dickens,

fantasmi,

fratelli,

ilva,

infanzia,

labirinto,

marte,

natale,

oro,

pensieri,

politica,

salvezza,

senilità,

shining,

solitudine,

stanley kubrick,

taranto,

vita

Iscriviti a:

Post (Atom)